은이마을은 박해시대 천주교 신자들이 박해자들의 눈을 피해 모여 살게되면서 형성된 교우촌으로서,

은이(隱里)란 글자 그대로 ‘숨어있는 마을’이란 뜻이다.

은이 성지는 1836년 1월 13일, 프랑스 선교사로서는 최초로 조선에 입국한 모방(Maubant, 羅)신부가

그 해 4월경 이곳을 방문하여 당시 15세인 소년 김대건(金大建; 1821~1846)에게 ‘안드레아’라는

세례명으로 세례성사와 첫 영성체를 주고, 신학생으로 선발한 곳이다. 성지 내 김대건 기념관 앞 옛

은이공소지(隱里公所址)로 전해지는 곳에 소년 김대건이 세례받는 형상의 조형물을 설치해 놓았다.

신학생으로 선발된 김대건(안드레아)은 7월 11일 서울 모방신부 댁에 도착하여 이미 선발된 동료 최양업

(崔良業; 토마스), 최방제(崔方濟; 프란치스코 하비에르)등과 함께 라틴어를 배우다가, 12월 3일 중국

마카오의 파리외방전교회 극동 대표부 신학교로 유학을 떠났다. 그는 8년 뒤인 1844년 12월 초에

최양업과 함께 만주의 소팔가자 성당에서 부제품을 받았으며, 이듬해인 1845년 8월 17일에는 상해(上海)

인근의 김가항(金家港)성당에서 제3대 조선 교구장인 페레올(Ferreol, 高)주교로부터 사제 서품을 받고

한국인 최초의 신부가 되었다. 그는 1845년 10월 12일, 교구장 고(高)주교와 다블뤼(Daveluy, 安)신부를

모시고 강경 황산을 통해 귀국하여, 11월 경부터 1846년 부활대축일까지 약 6개월 동안, 은이공소에서

기거하면서 서울과 용인 일대 교우들을 사목하였다. 그러므로 은이 성지는 사실상 김대건 신부의 본당

역할을 한 곳이며, 그의 땀과 신앙이 배어 있는 유서 깊은 곳이다.

우리나라 최초의 사제이며 순교자인 김대건 안드레아 신부가 성소(聖召)의 씨앗을 뿌렸던 곳이자 그

열매가 가장 풍성하게 열렸던 곳이 은이(隱里)이다. 즉 은이 성지는 김대건 신부의 성장(산너머 골배마실),

세례성사, 신학생 선발, 사제서품 후 사목활동의 직접적인 장소로서 한국천주교회사적으로 매우 중요한

장소이다.

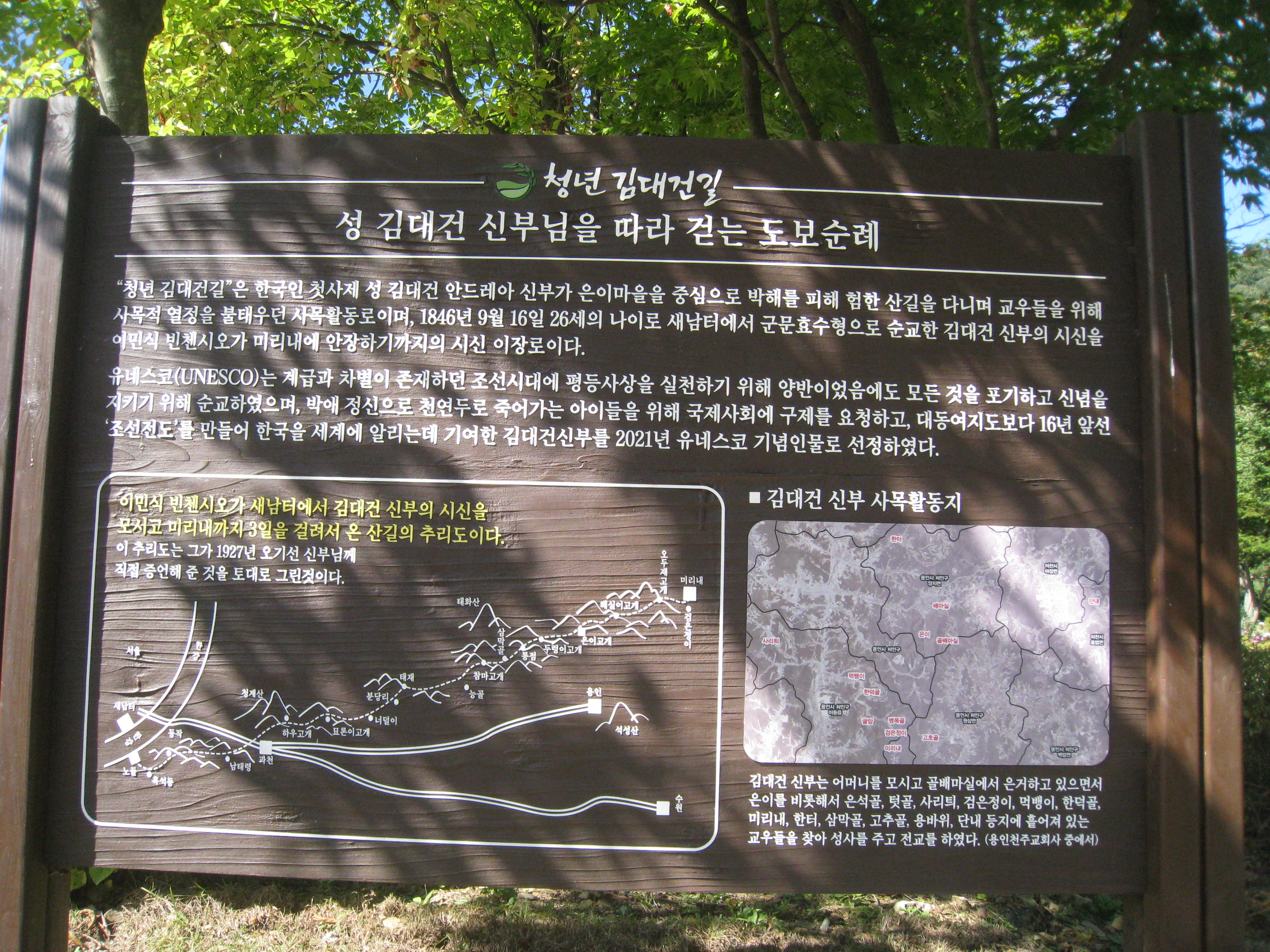

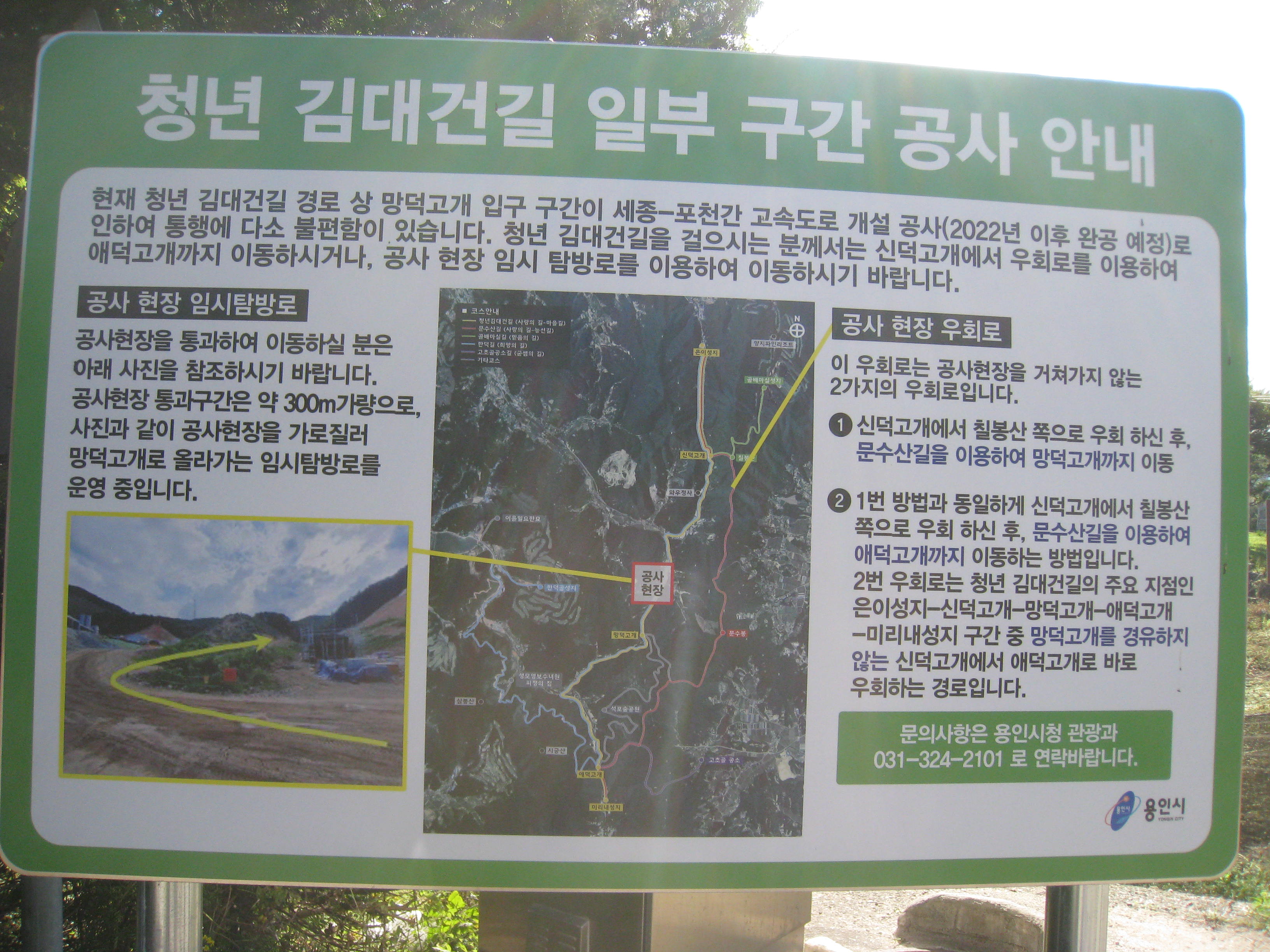

이곳에서 미리내 성지까지 가는 길에는 험한 고개 셋이 있는데, 이 고개는 김대건 신부 생전에는 그가

걸어서 넘나들던 사목활동 행로였고, 순교 후에는 그의 유해가 옮겨진 경로가 되었다. 예부터 교우들은

이 고개를 신덕고개(은이 고개), 망덕고개(해실이 고개), 애덕고개(오두재 고개)라고 부르며, 지금껏 도보

순례를 하면서 그의 고귀한 순교 신앙 정신을 기리고 있다. 김대건 신부는 1925년 7월 25일에 로마에서

사복되었고, 1984년 5월 5일에 교황 요한 바오로 Ⅱ세에 의해 서울에서 시성되었다.

2016년 9월 16일

성 김대건 안드레아 신부 순교 170주년에 즈음하여 새 성전을 봉축하며

은이성지위원회, 은이 김대건 신부 현양위원회

이곳까지 올랐다가 시간도, 거리도 않되어 되돌아 차를 몰고 골배마실성지를 찾았다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 2023년 화성시 송년 제야행사 (1) | 2024.01.01 |

|---|---|

| 성지를 찾아서-진산성지 (2021.10.20.) (0) | 2021.11.09 |

| 성지를 찾아서-요당리 성지 (0) | 2021.11.09 |

| 성지를 찾아서-해미읍성 (0) | 2021.11.09 |

| 성지를 찾아서-감곡성당 (0) | 2021.11.09 |