본론

포항에는 아내의 먼 친척 언니가 살고 있어 오래 전부터 다녀올 계획을 세웠으나 여러 가지 일로 미루어지기를 여러 달이 지나 금년의 가장 빈 날을 택했건만, 화성시에 떠나던 날 늦가을 비가 내려 주저하는 걸 강행해 여행 중 가장 늦은 시간에 출발하게 되었다. 그래서 시내 중심지에 있는 환호공원에서 첫날 일정을 계획하게 되었다. 고속도로 휴게소에서 점심을 먹었고 환호공원에는 15시가 다되어 도착해 EBS에서 보여준 스페이스워크를 다녀왔다. 올라가 걷는데 흔들거려 많이는 걷지 못하고 내려와 처형과 아내가 통화해 네비를 찍으니 2.2km로 승용차로 7분여 거리였다.

내마음의 전차망원경 作 이상민

무수하게 많은 스테인레스 스틸봉을 조밀하게 용접하여 만든 원추형의 내부는 마치 모든 물체와 빛을 흡수하는 블랙홀처럼 보인다. 곡면인표면이 거울처럼 주변의 풍경을 흡수하여 작품과 주변 공간이 서로 조응하는 ‘만남’을 연출한다면 내부의 꼭지점을 향해 수련되는 스테인레스 스틸 봉 들의 질서정연한 배열은 우리 뇌 속의 뉴런을 연상시킨다.

돈키호테(Don quixote) 作 성동훈

꿈과 몽상, 시대에 대한 비판과 풍자, 그리고 광기를 상징하는 돈키호테를 다룬 작가의 대표적 작업이다. 돈키호테는 자신이 살고 있는 시대에 적응하지 못한 채로 전혀 위협적이지 않은 광기의 소유자이지만, 우리 시대의 우스꽝스럽고 모순된 현실을 풍자적으로 고발하는 욕망을 갖고 있는 존재이다. 특히 이 작품은 1993년 제작된 로시란테를 기반으로 하여, 공군 비행기 재료로 사용 되는 특수 철을 가지고 2011년 새롭게 돈키호테를 형상화시킨 작업으로, 18년이라는 긴 시간의 축적을 담아내고 있어 각별한 의미를 가진다.

처형네 아무 준비도 없이 들이닥치고 가까운 곳에서 외식이나 하자한 것이 처형네 큰아들이 사온 홍게•대게로 저녁을 때웠다. 여간 미안한 노릇이 아닐 수 없었다.

다음(28일) 날 09시가 넘어 출발해 간 내연산 보경사, 전에 산악회 따라 종주한(2007.10.06. ~07)내연산 끝자락에서 스쳐 지나간 보경사를 좀 구석 구석 둘러볼 기회가 셋이서 있었다. 하지만 폭포들의 사열 길에는 처형은 함께하지 못해 우리 부부도 마음 놓지 못하고 서둘러 다녀 왔는데 그 과정이 근 두 시간여 소요되어 미안스러웠다. 점심을 이 근처의 칼국수 먹자는 처형 말씀을 무시하고 죽도시장으로 차를 몰고 가 처형의 단골집에서 점심을 먹는 바람에 2/3가격에 회를 먹은 듯 했다.

상생폭포

지금은 ‘상생폭(相生瀑)’이란 명칭이 통용되고 있지만 ‘쌍둥이 폭포’란 의미의 ‘쌍폭(雙瀑)’이란 명칭이 오래 전부터 쓰였다.

1688년 5월에 내연산을 찾은 정시한(丁時翰; 1625~1688)의 산중일기(山中日記)에 보면 현재의 상생폭포를 ‘사자쌍폭(獅子雙瀑)’이라 적고 있는데, 그 당시에도 ‘쌍폭’이라는 명칭이 널리 쓰였음 을 알 수 있다.

보현폭포 [폭포 오른쪽 언덕 위에 있는 보현암(普賢庵)에 근거한 명칭이다.]

삼보폭포 [원래 물길이 세 갈래여서 삼보폭포(삼보폭포)라 했다. ✼현재의 등산로 상에서는 잘 보이지 않는다.]

무풍폭포

‘바람을 맞지않는[無風] 폭포’란 뜻이다. 폭포 아래 30여 미터에 걸쳐 암반 위를 뚫고 형성된 아주 좁은 바위틈으로 물이 흐르다보니 이런 명칭을 붙인 것같다. 주변의 관음폭포나 잠룡폭포에 비해 폭포의 규모가 작아 ‘폭포’라는 명칭을 붙이지 않고 ‘계(溪)’를 붙인 ‘무풍계(無風溪)’라는 이름을 쓰기도 한다.

관음폭포

비하대(飛下臺) 아래 형성된 폭포다. 불교 용어인 관음(觀音; 관세음보살의 약칭)에서 따온 명칭 이다.

주변의 경치가 너무 빼어나 관세음보살이 금방이라도 나타나 중생들의 간절한 소원을 들어 줄 것만 같은 느낌을 주는 곳이다.

정시한의 산중일기에서는 ‘중폭(中瀑)’이라 하였다. 중폭이라 한 것은 상생폭포에서 연산폭포에 이르기까지 큰 세 개의 폭포(상생,관음,연산)가 있다고 보고, 상생폭포를 하폭, 관음폭포를 중폭, 연산폭포를 상폭으로 불렀음을 짐작케 한다.

내연산 보경사 안내도

1. 회화나무, 2. 대웅전, 3. 원진국사부도, 4. 원진국사비, 5. 서운암, 6. 상생폭, 7. 일동석,

8. 기화대, 9. 문수암, 10. 보현폭, 11. 삼보폭, 12. 보현암, 13. 잠용폭, 14. 무풍폭, 15. 선일대, 16. 관음폭, 17. 연산폭, 18. 비하대, 19. 학소대, 20. 은폭, 21. 북호1폭, 22. 북호2폭, 23. 실폭,

24. 시명폭, 25. 선바위 (by 포항산악연맹/ 포항등산학교)

바로 앞의 생물을 사고 들어온 성도식당 상차림집 차림은 단촐하나 77,000원을 지불했다.

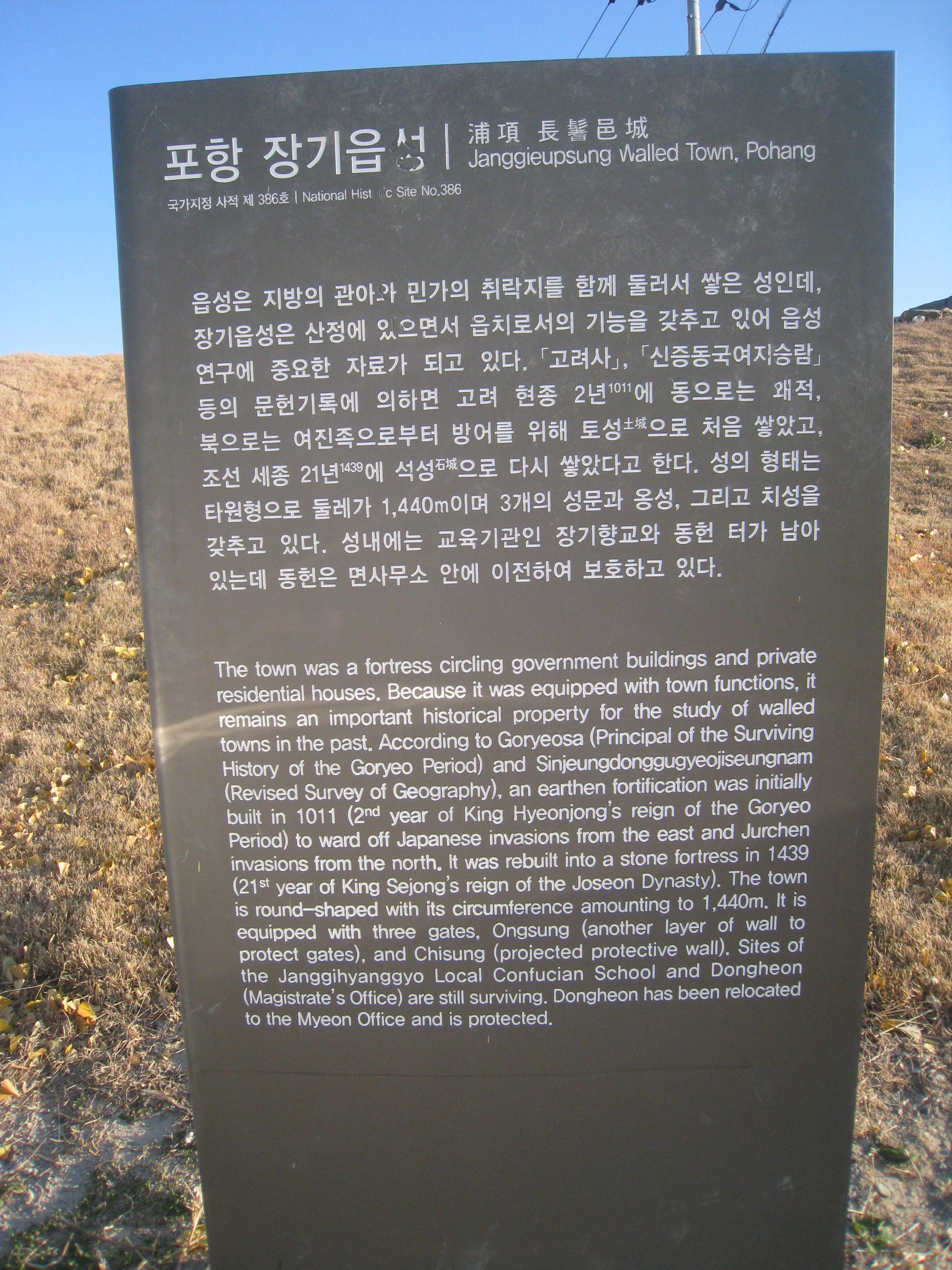

처형께서는 일이 있다고 해 집(경북 포항시 북구 성실로 66-11, 102-1003) 까지 모셔드린 후 차를 돌려 장기읍성을 향해 달렸다. 가는 길이 제법 멀어 시간이 오래 걸렸다. 전에는 몰랐었던 송시열, 정약용 유배지라는 사실 때문에 꼭 가보리라 마음 먹고 찾았으나 그 옛날의 영화는 간 곳 없고 한적한 석성과 텅빈 듯한 마을 만이 우리를 반기는 듯했다. 향교로 향하는 아내를 두고 차를 둔 주차장에서 성내로 끌고와 향교 앞에 주차하고 북문까지 다녀왔다.

장기향교(長鬐鄕校) 경상북도 문화재자료 제 327호

향교는 공자와 여러 성현께 제사를 지내고, 지방민을 교육하고 교화하기 위하여 나라에서 세운 교육기관이다.

장기향교는 조선 태조 7년(1398)에 처음 지었으나 임진왜란 때 불타 없어져서 선조 33년(1600)에 다시 지었다. 그 후 정조 9년(1785)에 지방 교육을 다시 바로 세우기 위하여 현감 황익진이 마헌 행단(현재 장기초등학교 동편)으로 옮겨 지었다. 1931년에 군수 김영수와 이종욱이 향사(鄕士)들과 함께 장기읍성에 있던 옛 객관 자리⁰에 명륜당과 대성전을 새로 짓고 위패를 옮겨 안치하였다.

임진왜란이 일어났을 때 서방경,서극인,이대임,이눌 등이 향교에 모시고 있던 위패를 용암석굴에 옮겨 놓아 무사할 수 있었으며, 향교를 옮겨 지을 때 덕계 임재화가 대대로 살던 집터를 내놓아 향교 재건에 크게 이바지하였다고 전해진다.

대성전에는 공자를 비롯한 중국 5성⁴과 송나라 4현⁵, 우리나라 18현⁶의 위패를 봉안하고 8월 상정일⁷에 제사를 지내고 있다.

⁰ 객관: 고려시대, 조선시대에 각 고을에 둔 관사, 지방을 여행하는 관리나 사신의 숙소용 건물로 사용하였다.

⁴ 5성: 공자, 안자, 증자, 자사, 맹자,

⁵ 4현: 주돈이, 정호, 정희, 주희

⁶ 18현: 신라 2현(설총, 최치원), 고려 2현(안향, 정몽주), 조선 14현(김광필,정여창, 이언직, 이황, 김인후, 이이, 성혼, 김장생,조헌, 김집, 송시열, 송준길, 박세채

⁷ 상정일: 달마다 음력으로 초하루부터 열흘까지의 첫 정(丁)의 날

우암과 다산의 사색의 길(유배문화체험촌 가는 길 0.9km)

장기는 조선시대 단일 현 지역으로는 국내에서 가장 많은 이들이 유배를 온 곳이다. 조선왕조 실록 등에 따르면 태조 1년 설장수를 시작으로 149차례에 걸쳐 220여 명이 유배를 왔다. ‘유배’는 죄인을 멀리 보낸다는 뜻이지만 조선시대에는 정쟁에서 밀린 중앙의 고위 관료 및 학자 등 지식인 들이 주로 유배형을 받았다.

우암 송시열과 다산 정약용 등 당시 중앙 정계에서 내로라하던 정객과 학자들이 장기에 유배를 왔다. 이들은 장기에 머물면서 학문을 연구하고 지역민과 교류하며 지역 선비들을 교육했다. 그 과정에서 이들이 남긴 독특한 유배 문화의 흔적을 장기에서 발견할 수 있다.

16시가 지나 더 머무르지 못하고 처형네가 있는 대방한양아파트로 가 주차하고 휴식을 취한 후 신제지 옆의 황금코다리포항 장성점(경북 포항시 북구 새천년대로 1186,T054-253-2201)에서 코다리정식 먹고 옆의 다방에서 서비스 커피 마신후 귀가했다.

3편을 마치고 4편으로 이어 가겠습니다.

'국내 여행기 등' 카테고리의 다른 글

| 부부가 다녀온 철원의 두루미 탐조와 물윗길 그리고 잔도길-1 (1) | 2024.02.07 |

|---|---|

| 아내와 다녀온 여행(포항 등; 2023.11.27.~29.)-4 (2) | 2023.12.06 |

| 아내와 다녀온 여행(포항 등; 2023.11.27.~29.)-2 (3) | 2023.12.05 |

| 아내와 다녀온 여행(포항 등; 2023.11.27.~29.)-1 (4) | 2023.12.05 |

| 예산(禮山)의 백제부흥군길 5코스 일부 걷기 (1) | 2023.10.26 |