2. 고산정(孤山亭) 경상북도 유형문화재 제274호, 경상북도 안동시 도산면 가송리

이 건물은 정유재란(丁酉再亂) 때 안동에서 활약한 성성재(惺惺齋) 금란수(琴蘭秀; 1530~1604)의 정자이다.

그의 행장(行狀)에 따르면 35세되던 조선 명종(明宗) 19년(1564)에 정자를 지어 일동정사(日東精舍) 라 부르며,

늘 경전을 가까이 하며 지냈다고 한다.

건립 당시의 사정과 주위의 경치는 「일동록(日東錄)」에 자세하게 기록되어 있다. 여기에 따르면 퇴계

(退溪) 이황(李滉)도 여러 번 문인들과 함께 와서 머물다 갔다고 한다.

규모는 정면 3칸, 측면 2칸 규모이며, 3m 가량의 자연석 축대를 쌓아 대지를 조성한 다음 기단을 놓고

기둥을 세웠다. 주위의 아름다운 경관과 조화를 이루고 있으며, 조선시대 정자의 특징을 잘 보여주고

있다. (안내글이 잘 보이지 않아 복기했습니다.)

아래는 고산정 앞을 흐르는 낙동강 건너의 모습이다.

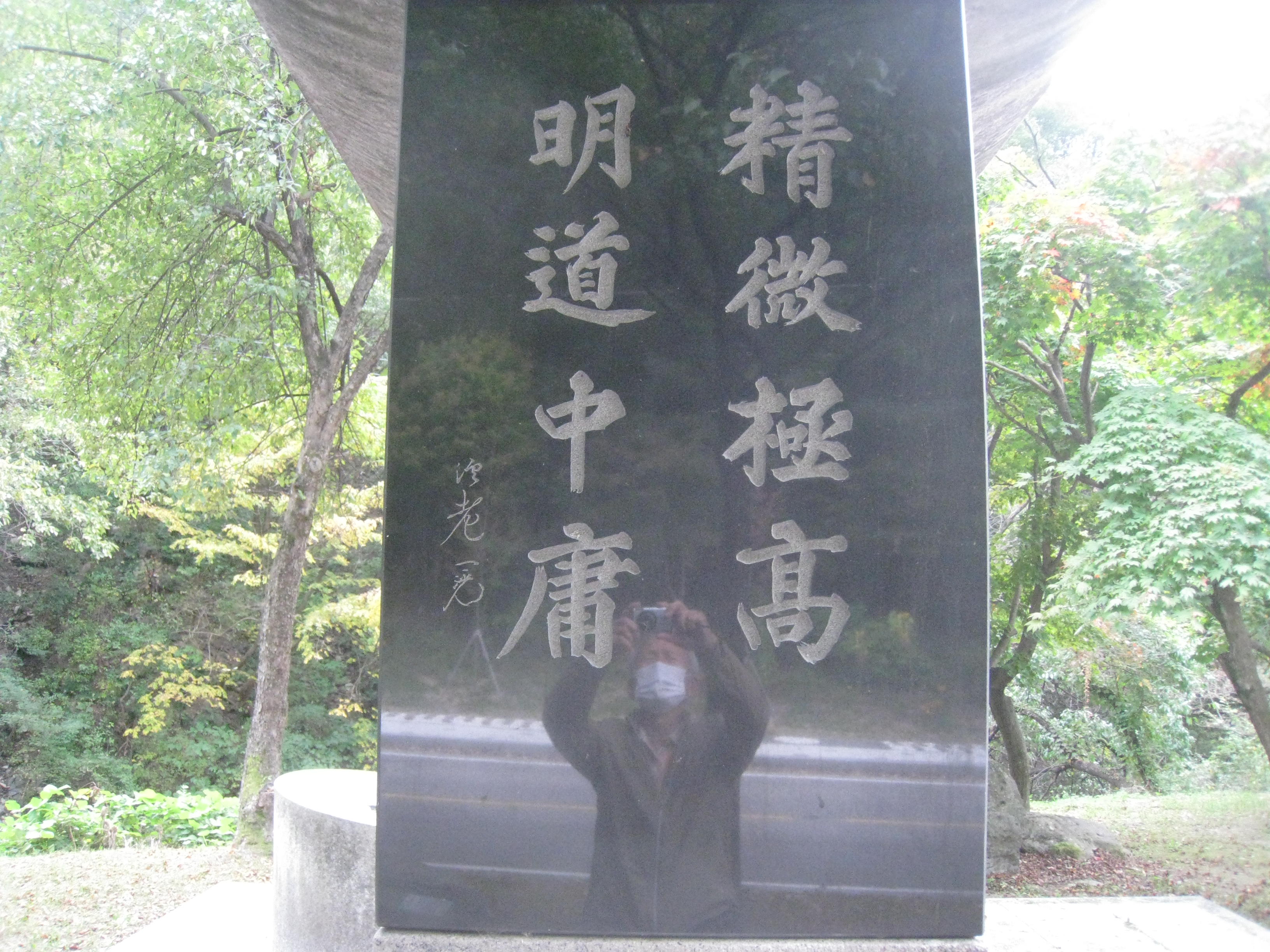

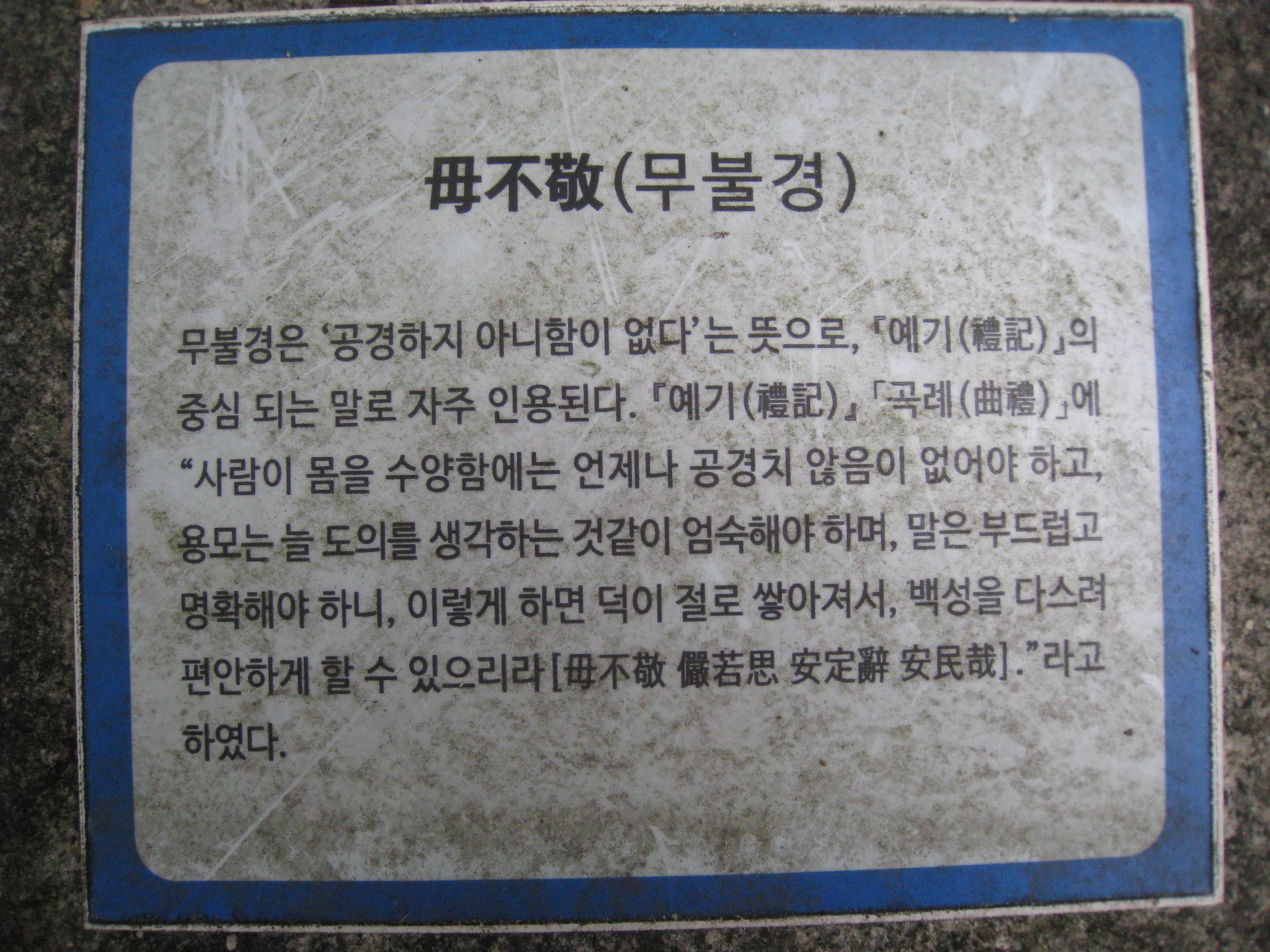

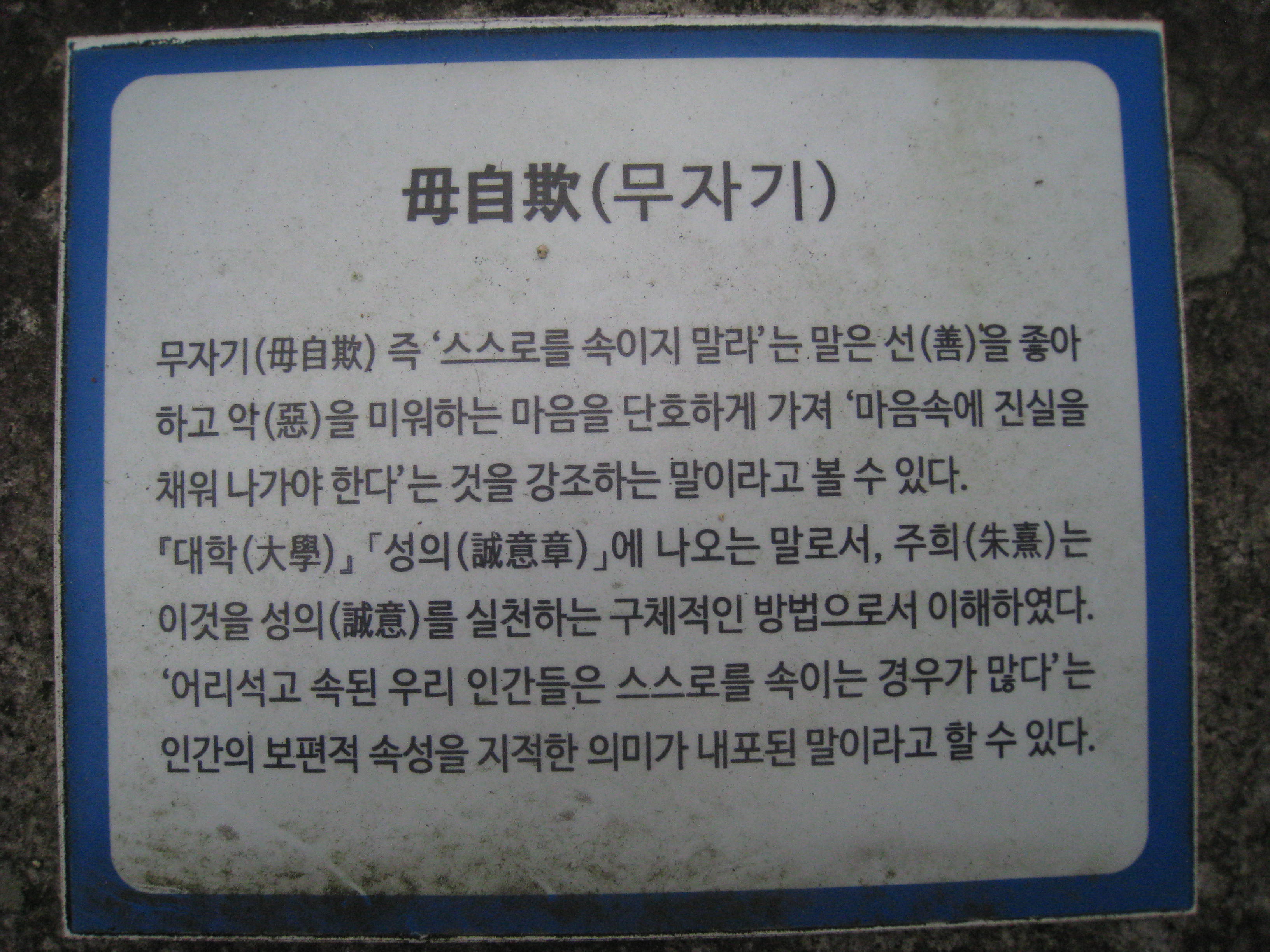

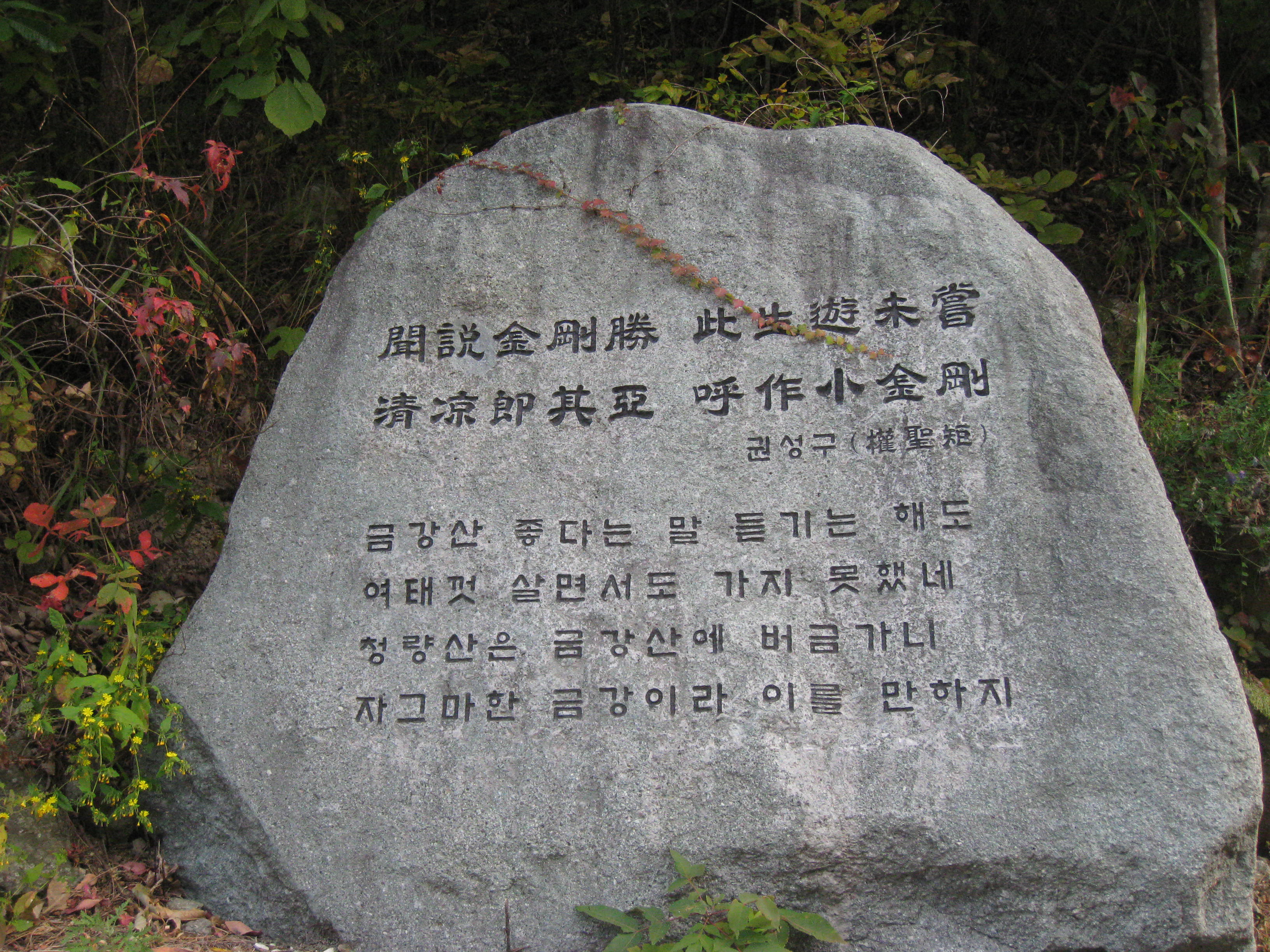

3. 청량교 넘어의 홍보물등

청량교를 지나면 청량지문(淸凉之門)이 꽤 큰 규모로 버티고 서 있으며, 청량교와의 사이에 꽤 많은 홍보물이 정리되어 있다. 퇴계 이황과 연관된 글, 청량산 자락에 얽힌 이야기들, 청량사의 이야기 거리들도 정리하고 귀로의 몇 군데 들려본 곳의 기록들도 정리해 본다.

1) 퇴계선생 예던길 및 퇴계 사색길, 각종 시(詩)

퇴계선생 시비[독서여유산(讀書如遊山)]

독서인설유산사(讀書人說遊山似) 금견유산(今見遊山) 사독서(似讀書)

공력진시원자하(工力盡時元自下) 천심득폐총유거(淺深得蔽摠由渠)

좌간운기인지묘(坐看雲起因知妙) 행도원두여각초(行到源頭如覺初)

절항고심면공등(絶項高尋勉公等) 노쇠중철괴심여(老衰中輟愧深余)

〄글읽기가 산을 유람함과 같다.

사람들 말하길 글 읽기가 산 유람과 같다지만 이제보니 산을 유람함이 글 읽기와 같구나.

공력을 다했을 땐 원래 스스로 내려오고 깊고 않음 아는 것 모두 저로부터 말미암네

앉아서 피어오르는 구름 보며 묘리를 알게 되고 발길이 근원에 이르러 비로소 처음 깨닫네

높이 절정을 찾아감 그대들에게 기대하며 노쇠하여 중도에 그친 나를 깊이 부끄러워하네

[도미천망산(渡彌川望山) 미내 개울을 건너며 산을 바라본다]

곡절루도청청탄(曲折屢渡淸淸灘) 굽이굽이 맑은 여울 여러번 건너니

돌올시견고고산(突兀始見高高山) 우뚝 솟은 높은 산이 비로소 보이네

청청고고은복견(淸淸高高隱復見) 맑은 여울 높은 산 숨었다 다시 나타나

무궁변태공음안(無窮變態供吟鞍) 끝없이 바뀌는 모습 시상을 북돋우네

[약여제인유청량산마상작(約與諸人遊淸凉山馬上作) 여러 벗과 청량산에 노닐기를 언약하고 말위에서 읊다]

거산유한미산심(居山猶恨未山深) 산에 살아도 산이 깊지 못함을 아쉬워하여

욕식능신거갱심(蓐食凌晨去更尋) 이른 새벽 밥 먹고 떠나 다시 찾아간다

만일군봉영아희(滿日群峯迎我喜) 눈에 가득한 뭇 봉우리 나를 맞아 기뻐하며

등운작태조청음(騰雲作態助淸吟) 두둥실 높은 구름 모양 지어 맑은 시상을 돕네

장승네와 물레방아

투박한 듯 온유하며 무심한 듯 다정한 봉화 촌사람

투박과 무심은 빼고 온유와 다정만 닮고 접아

집사람 데불고 봉화땅 청량에 왔네 요샌 방앗거리도 영 없다며

늘 을씨년스런 물방아 친구도 데불고 왔네 쫓기는 듯 세시에 지친 길손들에게

여유와 웃음이랑 넘치도록 드리고 인생살이 이야기는 쉬엄 뭉글 노래로 하리 우리 세시

멀어지면 너무 멀어질까 잠결에도 걱정하고 가까이 오면 너무 가까워질까 불 밝히는

은은한 사랑 얘기도 눈빛으로 들려 드리리

청량 육육봉 물소리 새소리 바람소리 벗하여 세세영영 청량에 살리

동립운소십이봉(東立雲霄十二峰) 동쪽 하늘에 솟은 열두 봉우리

천지부출옥부용(天池扶出玉芙蓉) 천지에 피어오른 아름다운 연꽃과 같네

반애즉상고고정(攀崖卽上高高頂) 벼랑을 부여잡고 높은 꼭대기에 올라보니

만리군산일안중(萬里群山一眼中) 수만 리 여러 산이 눈 아래 펼쳐지네 김 환(金 瑍)

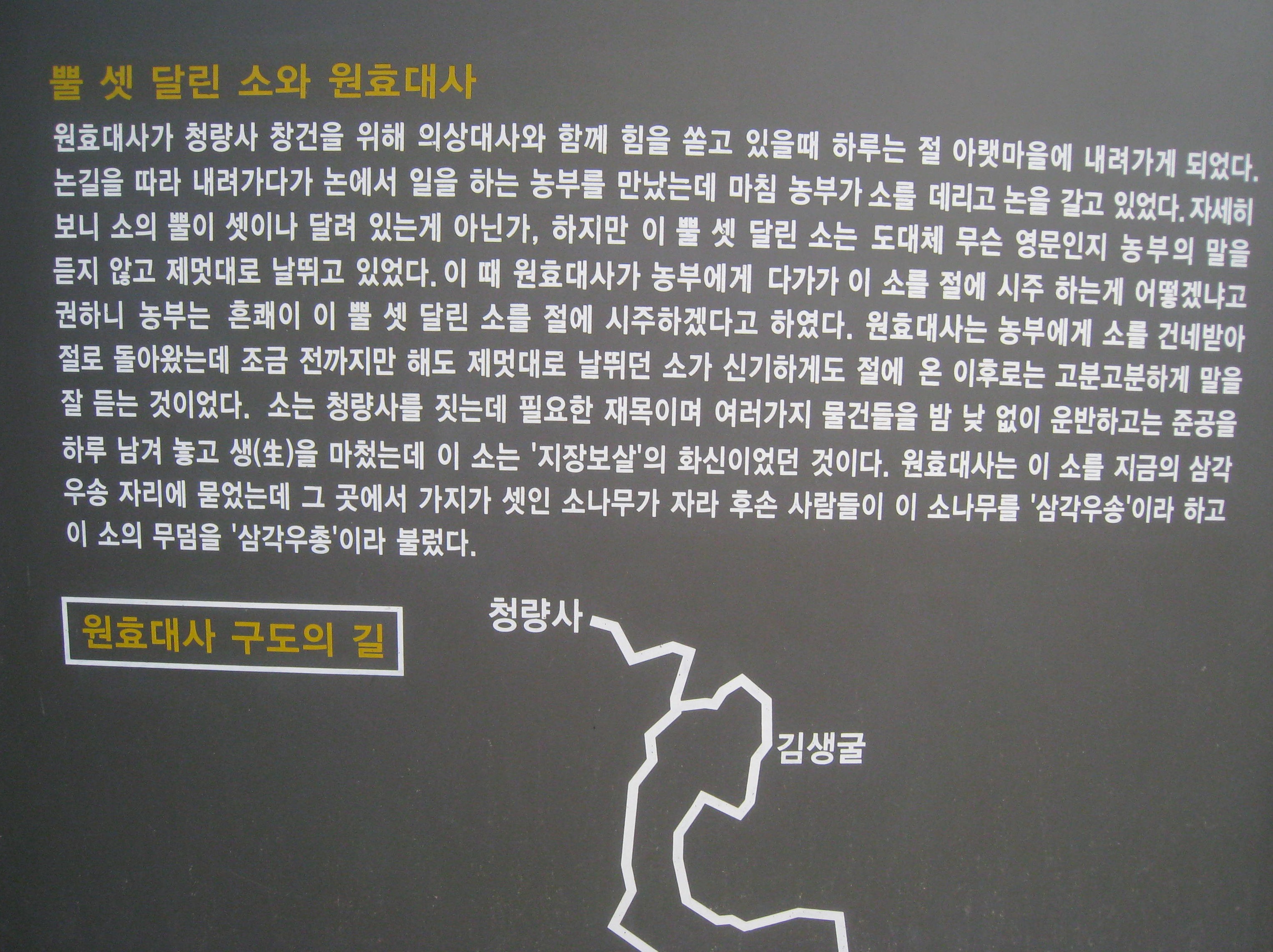

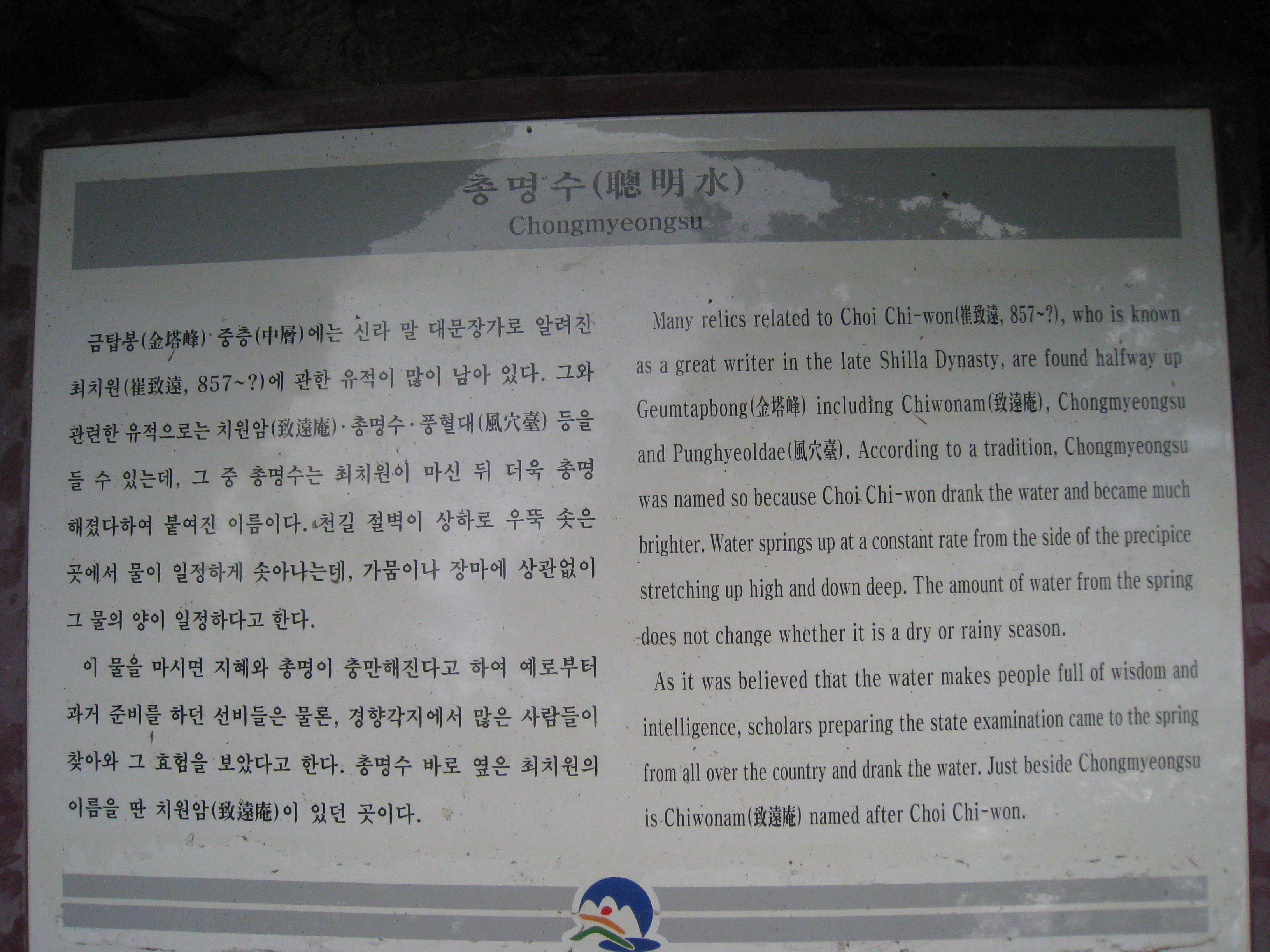

2) 청량산과 청량사의 안내글들

'국내 여행기 등' 카테고리의 다른 글

| 청량산 하늘다리 다녀오기 (2020.10.08.)-1 (0) | 2020.11.03 |

|---|---|

| 고택(古宅)과 유적지 둘러보기-3 (0) | 2020.10.27 |

| 고택(古宅)과 유적지 둘러보기-1 (0) | 2020.10.27 |

| 진천(鎭川)의 유적지(遺蹟地) 등 (2020.10.16.)-3 (0) | 2020.10.24 |

| 진천(鎭川)의 유적지(遺蹟地) 등 (2020.10.16.)-2 (0) | 2020.10.23 |